- Wie können Pflegekräfte und Einrichtungen einen effektiven digitalen Basisschutz gewährleisten, ohne die Bewohner durch komplexe Maßnahmen zu überfordern?

- Warum ist digitale Basissicherheit im Pflegeheim unverzichtbar?

- Die fünf Säulen der digitalen Basissicherheit im Pflegeheim

- Der 5-Minuten-Sicherheitscheck für Pflegekräfte

- Rechtliche Grundlagen: Wann dürfen Sie bei der Geräteverwaltung helfen?

- Einverständniserklärung: Vorlage für die Praxis

- Praxistipp: Häufige Sicherheitsprobleme und ihre Lösungen

- Technische Hilfsmittel für mehr Sicherheit

- Smartphone & Co. im Pflegeheim: Schutz durch klare Regeln

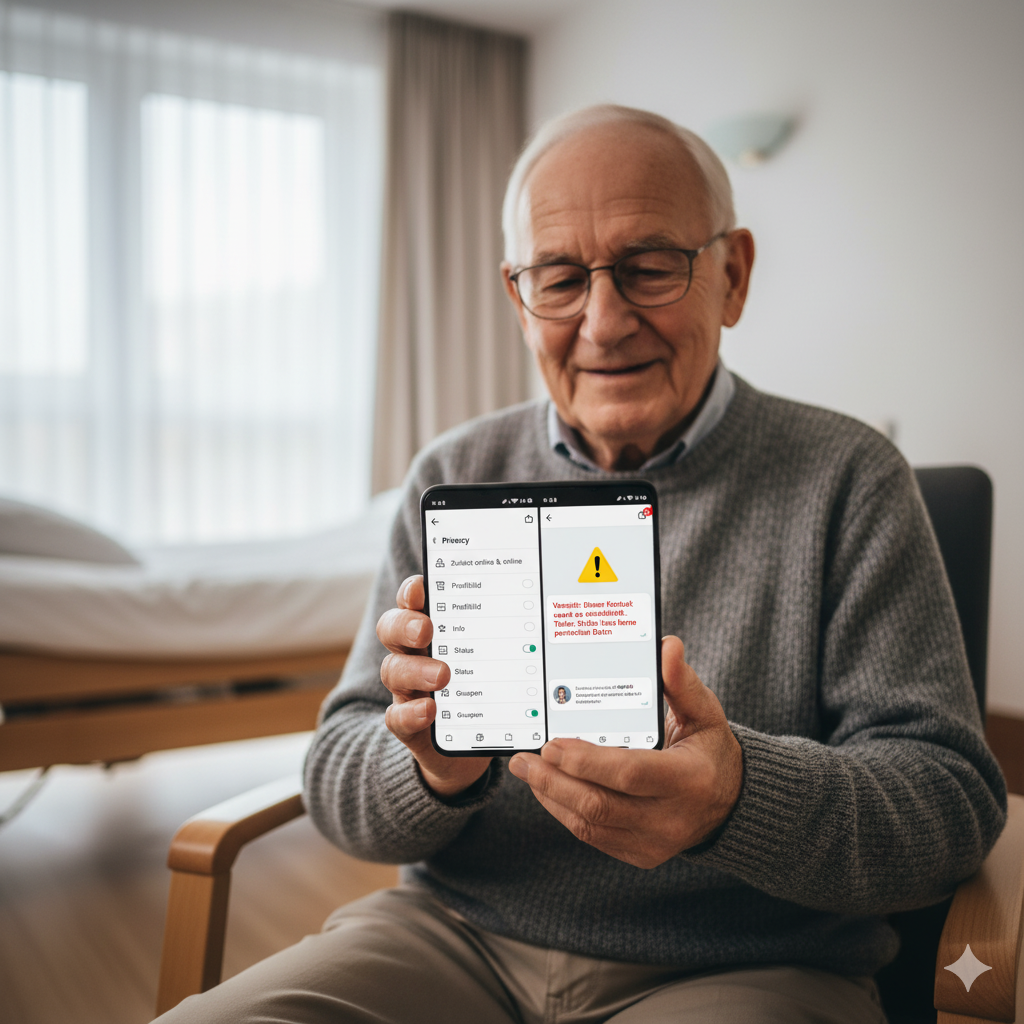

Die Digitalisierung macht auch vor der älteren Generation nicht halt. Senioren in Pflegeheimen nutzen immer häufiger Smartphones und Tablets, um mit ihren Angehörigen in Verbindung zu bleiben. Bankkarten und Online-Banking und viele andere digitale Dienste gehören auch für die ältere Generation zum Alltag.

Diese eigentlich positive Entwicklung, die ältere Menschen digital in die Gesellschaft integriert, hat jedoch eine Kehrseite. Viele Senioren wissen zwar, wie sie eine WhatsApp schreiben, tun sich aber mit den grundlegenden Sicherheitseinstellungen schwer. Dies führt dazu, dass Risiken durch Cyberkriminalität, Betrugsversuche und den Missbrauch persönlicher Daten entstehen, die Betrüger vor allem bei arglosen älteren Menschen gezielt auszunutzen. Stellt man die Herausforderungen in den Fokus stellt sich für Pflegekräfte und die Pflegedienstleitung die zentrale Frage:

Wie können Pflegekräfte und Einrichtungen einen effektiven digitalen Basisschutz gewährleisten, ohne die Bewohner durch komplexe Maßnahmen zu überfordern?

Die Antwort liegt in der Einführung eines strategisch durchdachten und pragmatischen Minimal-Sets an Sicherheitsmaßnahmen. Schon fünf gezielte und einfach umsetzbare Schritte können ausreichen, um die wichtigsten Schwachstellen im digitalen Alltag zu schließen und eine grundlegende Sicherheit zu etablieren.

Dieser Artikel widmet sich konkreten Maßnahmen und zeigt, wie Sie essenziellen Prinzipien der digitalen Sicherheit praktisch und ressourcenschonend im Pflegeheimalltag umsetzen können. Ziel aller Maßnahmen ist es, sowohl die Autonomie als auch den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten.

Warum ist digitale Basissicherheit im Pflegeheim unverzichtbar?

Moderne Pflegeheime stehen vor einer paradoxen Situation. Einerseits ermöglichen Smartphones und digitale Dienste Bewohnern mehr Selbstständigkeit und Teilhabe. Andererseits entstehen neue Risiken, wenn grundlegende Sicherheitsvorkehrungen fehlen.

In einem Münchner Pflegeheim erhielt eine ältere Bewohnerin beispielsweise einen WhatsApp-Anruf von einem vermeintlichen Enkel. Der Betrüger nutzte geschickt ihre Verwirrung und erbeutete binnen weniger Minuten ihre PIN-Nummer für das Online-Banking. Ein Schaden von 3.500 Euro und Ängste und Sorgen bei der älteren Dame waren Ergebnis dieses erfolgreichen Enkeltricks.

Ein zweiter Fall aus Hamburg zeigt die Tragweite ungeschützter Geräte. Ein Bewohner verlor sein entsperrtes Smartphone im Aufenthaltsraum. Unbefugte konnten dadurch auf seine Kontakte, Fotos und sogar seine Banking-App zugreifen.

Diese Vorfälle sind keine Einzelfälle. Wie die Zeitung „Die Zeit“ am 11.06.2025 berichtete, verzeichnete das Bundeskriminalamt im Jahr 2024 6.656 Fälle von Enkeltrickbetrug. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Der Gesamtschaden aller Taten beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. Nur knapp 25 Prozent der Taten konnten aufgeklärt werden. Häufig ziehen international agierende Banden die Fäden und nutzen modernste Technik, um ältere Menschen digital zu berauben.

Die fünf Säulen der digitalen Basissicherheit im Pflegeheim

Digitale Sicherheit im Pflegeheim sollte einfach, leicht verständlich und für alle Beteiligten umsetzbar sein. Der Fokus liegt darauf, Schutzmaßnahmen zu schaffen, die effektiv sind, ohne dabei durch technische Komplexität zu überfordern.

Die folgenden fünf grundlegenden Maßnahmen bilden das stabile Fundament, um einen wirksamen Schutz für Bewohner, Mitarbeiter und sensible Daten zu gewährleisten. Unnötige technische Hürden werden bei den folgenden Maßnahmen nahezu komplett ausgespart.

Säule 1: Sichere Displaysperre einrichten

Die Displaysperre schützt ein Smartphone vor unbefugtem Zugriff. Dies geschieht, indem der Bildschirm mit einem Code, Muster oder biometrischen Daten wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung gesperrt wird, wenn das Mobiltelefon einige Zeit nicht benutzt wird.

- Auf Apple-Geräten kann die Sperre unter „Einstellungen“ > „Face ID & Code“ oder „Touch ID & Code“ aktiviert werden.

- Bei Android findet man die Option zur Einrichtung der Displaysperre unter Option in den „Einstellungen“ unter „Sicherheit“ > „Bildschirmsperre„.

Mit einer Displaysperre können persönliche Daten auf einem Smartphone oder Tablet nur mit größerem technischen Aufwand ausgelesen werden, wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

So richten Sie eine sichere Displaysperre ein

Für die meisten Bewohner eignet sich eine sechsstellige PIN am besten. Diese ist merkbar, aber deutlich sicherer als die standardmäßigen vier Ziffern. Das Geburtsdatum oder eine einfache Zahlenfolgen wie 123456 sollten niemals genutzt werden.

Das Sperrmuster ist praktisch, hat aber Schwächen. Die Wischspuren bleiben auf dem Display sichtbar und verraten das Muster. Wenn Bewohner dennoch ein Muster bevorzugen, sollten sie es regelmäßig wischen oder mindestens sechs Punkte verwenden.

Biometrische Verfahren wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung sind komfortabel und noch sicherer als eine PIN. Allerdings sollten Sie immer eine PIN als Alternative einrichten, falls der Sensor im Smartphone oder Tablet nicht funktioniert.

Säule 2: PIN-Schutz und sichere Passwörter

Der Fachbegriff Authentifizierung bezeichnet einen Prozess, bei dem die Identität eines Nutzers überprüft wird, bevor Zugang zu digitalen Diensten gewährt wird. Diese essenzielle Sicherheitsmaßnahme schützt sensible, personenbezogene Informationen der älteren Nutzer und ihre Vermögenswerte vor unbefugtem Zugriff.

Insbesondere für ältere Menschen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sind die Risiken, die mit kompromittierten Konten einhergehen, erheblich. Betrüger zielen häufig auf diese Personengruppe ab, um Schwachstellen in Banking-Apps, E-Mail-Konten und sozialen Netzwerken auszunutzen. Ein unautorisierter Zugriff kann zu erheblichen finanziellen Verlusten, Identitätsdiebstahl oder der Offenlegung privater Kommunikation und persönlicher Daten führen.

Ältere Menschen fühlen sich in einem Schadenfall häufig nicht mehr sicher, bekommen Schuldgefühle und werden depressiv und misstrauisch. Damit Daten und Informationen der Bewohner im Pflegeheim bestmöglich geschützt sind, ist es wichtig, sichere PIN-Nummern und Passwörter zu nutzen, die nicht einfach von Betrügern ausgelesen oder erraten werden können.

Grundregeln für sichere PINs

- Mindestens sechs Ziffern verwenden.

- Keine persönlichen Daten wie Geburtsdatum oder Adresse.

- Verschiedene PINs für verschiedene Dienste.

- Regelmäßiger Wechsel alle sechs Monate.

Sichere Passwörter erstellen

Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens zwölf Zeichen und kombiniert Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

Säule 3: Kontakt-Whitelist und Messenger-Privatsphäre

WhatsApp und andere Messenger wie Signal oder Google Chat sind beliebte Angriffsziele für Betrüger. Durch gezielte Privatsphäre-Einstellungen lassen sich viele Risiken minimieren.

Wichtige WhatsApp-Sicherheitseinstellungen

Beschränken Sie die Sichtbarkeit des Profilbilds und des „Zuletzt online“-Status auf Kontakte des Pflegebedürftigen. Deaktivieren Sie Lesebestätigungen und verhindern Sie, dass unbekannte Personen den Bewohner zu Gruppen hinzufügen können.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) bietet zusätzlichen Schutz. Aktivieren Sie diese Funktion und hinterlegen Sie eine E-Mail-Adresse als Backup.

Kontakte verifizieren

Sprechen Sie mit Bewohnern über die Wichtigkeit, nur bekannte Kontakte zu akzeptieren. Bei verdächtigen Nachrichten sollten grundsätzlich eine telefonische Nachfrage erfolgen, bevor sensible Informationen wie Geburtsdaten, Bankdaten preisgegeben werden.

Säule 4: SIM-Karten-Sperre und Notfallkontakte

Die SIM-Sperre verhindert die missbräuchliche Nutzung bei verlorenem oder gestohlenem Handy. Ohne gültige PIN kann niemand das Mobilfunknetz nutzen oder teure Auslandsgespräche führen.

SIM-Sperre aktivieren

Die meisten Smartphones erfragen beim ersten Start die SIM-PIN. Falls deaktiviert, finden Sie die Option in den Sicherheitseinstellungen unter „SIM-Kartensperre“. Verwenden Sie nicht die voreingestellte PIN des Anbieters für das Smartphone des Bewohners, sondern ändern Sie diese in eine persönliche Kombination. Sichern Sie die PIN geschützt in den Unterlagen des Betreffenden, sodass die PIN-Nummer bei Bedarf oder Vergessen schnell gefunden werden kann.

Notfallkontakte hinterlegen

Richten Sie Notfallkontakte ein, die auch bei gesperrtem Display erreichbar sind. Dies ermöglicht es Findern oder Rettungskräften, schnell die Angehörigen zu kontaktieren, wenn ein medizinischer oder persönliche Notfall eingetreten ist.

Die meisten Smartphones bieten eine Notfall-Funktion, die auch medizinische Informationen wie Allergien oder wichtige Medikamente anzeigt.

Säule 5: Sicherer Umgang mit Bankkarten

Bankkarten erfordern besondere Aufmerksamkeit, da ihre falsche Handhabung zu erheblichen finanziellen Schäden führen kann. Besonders Senioren sind häufig betroffen, da sie aufgrund von Vergesslichkeit oft weniger sorgsam mit ihren Karten umgehen.

In manchen Fällen wird die PIN-Nummer direkt auf die Karte geschrieben oder in ihrer Nähe aufbewahrt. Das macht es Kriminellen leicht, bei einem Verlust oder Diebstahl der Karte das Bankkonto zu plündern. Ein achtsamer Umgang mit Bankkarten ist alternativlos, um sich vor solchen Risiken zu schützen.

Grundregeln für Kartennutzung

- PIN niemals aufschreiben oder gemeinsam mit der Karte aufbewahren.

- Wichtiger Sofort-Tipp: Karte bei Verlust umgehend sperren lassen.

- Regelmäßige Kontrolle der Kontoauszüge.

- Kontaktloses Bezahlen auf kleine Beträge beschränken.

Sichere PIN-Eingabe

Beim Bezahlen oder Geldabheben sollten Bewohner die PIN-Eingabe vor fremden Blicken schützen. Eine hilfreiche Methode besteht darin, die freie Hand über die Tastatur zu legen.

Der 5-Minuten-Sicherheitscheck für Pflegekräfte

Diese kompakte und praxisorientierte Checkliste wurde entwickelt, um Pflegekräften eine effektive Methode an die Hand zu geben, um die digitalen Geräte von Bewohnern zu schützen. In 5 Minuten können Sie die wesentlichen Sicherheitseinstellungen auf den Geräten der Bewohner systematisch überprüfen und bei Bedarf optimieren. Die Checkliste dient als praktisches Werkzeug, um die digitale Sicherheit der betreuten Personen zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Schritt 1: Displaysperre prüfen (1 Minute)

- Ist eine Bildschirmsperre aktiviert?

- Ist die PIN ausreichend komplex (mindestens 6 Ziffern)?

- Funktioniert die Sperre zuverlässig?

Schritt 2: SIM-Sperre kontrollieren (1 Minute)

- Ist die SIM-Kartensperre eingeschaltet?

- Kennt der Bewohner seine PIN?

- Ist die PUK (Sicherheitscode bei Verlust der PIN) sicher aufbewahrt?

Schritt 3: Messenger-Einstellungen überprüfen (1 Minute)

- Sind die Privatsphäre-Einstellungen auf einem hohen Sicherheitslevel?

- Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv?

- Sind nur bekannte Kontakte gespeichert?

Schritt 4: Notfallkontakte kontrollieren (1 Minute)

- Sind Notfallkontakte eingerichtet?

- Sind die Daten aktuell?

- Sind wichtige medizinische Informationen hinterlegt?

Schritt 5: Banking-Sicherheit besprechen (1 Minute)

- Ist das Online-Banking mit Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt?

- Weiß der Bewohner, wie er verdächtige Transaktionen meldet?

- Sind die Karten bei Verlust schnell sperrbar?

Rechtliche Grundlagen: Wann dürfen Sie bei der Geräteverwaltung helfen?

Die Unterstützung durch Pflegekräfte bei der Smartphone-Konfiguration bewegt sich in einem rechtlichen Graubereich. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen technischer Hilfestellung und Eingriffen in die Privatsphäre.

Zulässige Unterstützung

- Erklärung der Sicherheitseinstellungen.

- Gemeinsame Konfiguration mit Einverständnis.

- Aufklärung über Risiken und Schutzmaßnahmen.

Unzulässige Handlungen

- Eigenständiges Ändern von Passwörtern durch die Pflegekraft.

- Zugriff auf private Nachrichten.

- Installation oder Löschung von Apps ohne Zustimmung.

Rechtssichere Vorgehensweise

Dokumentieren Sie jede Hilfeleistung schriftlich. Eine einfache Notiz genügt: „Auf Wunsch von Herrn Müller wurden heute gemeinsam die WhatsApp-Privatsphäre-Einstellungen überprüft und angepasst.“

Bei kognitiven Einschränkungen des Bewohners benötigen Sie das Einverständnis des gesetzlichen Betreuers oder Bevollmächtigten.

Einverständniserklärung: Vorlage für die Praxis

Die folgende Vorlage schafft Rechtssicherheit bei der technischen Unterstützung von Bewohnern.

Einverständniserklärung zur IT-Sicherheitsberatung

Hiermit erkläre ich, _________________________ (Name des Bewohners), dass ich mit der technischen Unterstützung durch das Pflegepersonal bei der Konfiguration meiner digitalen Geräte einverstanden bin.

Umfang der Unterstützung:

- Einrichtung und Erklärung von Sicherheitseinstellungen

- Beratung zu sicheren Passwörtern und PINs

- Aufklärung über Betrugsrisiken im Internet

- Hilfe bei der Konfiguration von Messenger-Diensten

Meine Rechte:

Ich kann die Unterstützung jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Persönliche Daten werden vertraulich behandelt. Ich behalte die volle Kontrolle über meine Geräte und Accounts.

Datum: ________________ Unterschrift Bewohner: _______________________

Datum: ________________ Unterschrift Pflegekraft: _______________________

Praxistipp: Häufige Sicherheitsprobleme und ihre Lösungen

Diese folgenden Situationen treten im Pflegealltag regelmäßig auf. So lösen Sie sie professionell.

Problem: Bewohner vergisst ständig seine PIN

Lösung: Erstellen Sie gemeinsam eine Eselsbrücke oder wählen Sie eine Nummer mit persönlicher Bedeutung (aber nicht das Geburtsdatum). Als letzter Ausweg kann die PIN auf einem separaten, sicher verwahrten Zettel notiert werden.

Problem: WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Absendern

Lösung: Blockieren Sie den Kontakt sofort. Erklären Sie dem Bewohner die Blockier-Funktion und sensibilisieren Sie ihn für verdächtige Nachrichten.

Problem: Verdacht auf Kartenmissbrauch

Lösung: Karte sofort sperren lassen (Rufnummer: 116 116). Bank umgehend kontaktieren und sofortige Anzeige bei der Polizei erstatten. Dokumentieren Sie alle Schritte für die Aufklärung.

Problem: Smartphone-Speicher ist voll

Lösung: Zeigen Sie dem Bewohner, wie er unnötige Apps löscht und Fotos in der Cloud sichert. Warnen Sie vor kostenpflichtigen Apps, die automatisiert Löschen.

Technische Hilfsmittel für mehr Sicherheit

Bestimmte Apps und Einstellungen können die Sicherheit zusätzlich erhöhen, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Nützliche Sicherheits-Apps:

- Passwort-Manager (z. B. Google Password Manager).

- Authentifizierungs-Apps für Zwei-Faktor-Anmeldung (Microsoft Authenticator).

- Antiviren-Software für Android-Geräte.

Praktische Smartphone-Funktionen:

- „Mein Gerät finden“ aktivieren.

- Automatische Bildschirmsperre nach kurzer Inaktivität.

- App-Sperre für Banking und sensible Anwendungen.

WLAN-Sicherheit im Pflegeheim:

- Gastnetzwerk für Bewohner einrichten.

- Starke Verschlüsselung (WPA3) verwenden.

- Regelmäßige Passwort-Änderungen.

Smartphone & Co. im Pflegeheim: Schutz durch klare Regeln

Pflegefachkräfte sollten bei der Unterstützung von Bewohnern im Bereich der digitalen Sicherheit besonders auf den Schutz sensibler persönlicher Daten achten. Bankdaten, Passwörter und personenbezogene Daten dürfen niemals unbefugt weitergegeben werden.

Um dies zu gewährleisten, ist es essenziell, klare und verständliche Anleitungen zu geben, die einen angemessenen Basisschutz gewährleisten, ohne die älteren Personen zu überfordern. Dies gilt besonders beim Einrichten von Passwörtern oder Sicherheitsvorkehrungen. Unmissverständliche Regeln fördern die die Selbstständigkeit der Bewohner und geben ihnen ein wichtiges Maß an persönlicher Freiheit.

Darüber hinaus müssen potenzielle Betrugsrisiken im Internet proaktiv besprochen und erklärt werden. Ein respektvoller Umgang mit der Privatsphäre der Bewohner sowie deren Entscheidungsfreiheit über ihre Geräte und Accounts sind stets zu wahren. Sorgfältige Dokumentation der Unterstützung und eine offene Kommunikation stärken das Vertrauen zwischen Pflegekraft, Angehörigen und Bewohnern.