- Was ist Demenz?

- Welche Formen der Demenz gibt es?

- Was sind Symptome für Demenz?

- Was sind Ursachen für Demenz?

- Demenz Diagnostik – Diese Testverfahren sollten Sie kennen

- Wie wird Demenz behandelt?

- Welche finanziellen und sozialrechtlichen Herausforderungen gibt es?

- Was sind gesetzliche Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung bei Demenz?

- Ab wann hat man bei Demenz Anspruch auf Pflegeleistungen?

- Welche Entlastungsangebote gibt es für Demenzkranke?

- Welche Entlastungsangebote gibt es für Angehörige?

- Häusliche Pflegedienste für Demenzkranke

- Ambulante & stationäre Pflege von Demenzkranken

- Rechte & Pflichten von Angehörigen

- Was sind die Rechte & Pflichten von Pflegedienstleistern?

- Alltag mit Demenz – Tipps für Angehörige und Betreuer

- Wie kann Licht aus therapeutische Maßnahme bei Demenz eingesetzt werden?

- Fazit

Deswegen ist es wichtig, sich mit den verschiedenen Erscheinungsformen und Symptomen dieses Krankheitsbilds bzw. besser Syndroms auszukennen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Aspekte zum Thema Demenz. Sie erfahren, was eine Demenz eigentlich ist, welche Demenzformen es gibt und an welchen Symptomen Sie eine Demenz erkennen. Zudem lernen Sie einiges über die Ursachen der Demenz und darüber, wie sie sich therapieren lässt.

Was ist Demenz?

Eine Demenz ist keine eigenständige Krankheit, sondern ein Syndrom. Das bedeutet, dass sie verschiedene Symptome beschreibt, die wiederum auf unterschiedliche Krankheiten und Ursachen zurückgeführt werden können.

Eine Demenz ist von einem Rückgang der geistigen Leistungsfähigkeit geprägt. Die Betroffenen haben Gedächtnisschwierigkeiten und können ihre gewohnten Handlungen nicht mehr gezielt steuern. In der Regel beginnt eine Demenz schleichend und nimmt mit der Zeit immer mehr zu.

Das Wort „Demenz“ stammt aus dem Lateinischen und setzt sich aus den Worten „de“ = „weg“ und „mens“ = „Geist, Verstand“ zusammen. Es gibt aber nicht die eine Demenz, sondern viele unterschiedliche Formen von Demenz. Sicherlich haben auch Sie als Pflegekraft in Ihrer täglichen Arbeit schon häufig beobachten können, welche verschiedenen Symptome bei Demenzkranken auftreten und wie unterschiedlich der Verlauf einer Demenz sein kann.

Dennoch gibt es bestimmte Merkmale, die allen Demenzerkrankungen gemeinsam sind. Hierzu gehören:

- chronische (d.h. mindestens 6 Monate anhaltende) oder fortschreitende Denkschwierigkeiten

- Gedächtnis- und Orientierungsprobleme bei teilweise klarem Bewusstsein

Zu den kognitiven Einschränkungen kommt eine Reihe von Begleiterscheinungen hinzu, wie z.B.

- Veränderungen in der Stimmungskontrolle und

- im sozialen Verhalten.

Betroffene haben Schwierigkeiten mit der räumlichen, zeitlichen und/oder persönlichen Orientierung, die die Bewältigung des Alltags immer mehr zu einem Hindernisparcours werden lassen. Bei fortschreitender Erkrankung können sich Demenzkranke in vielen Dingen nicht mehr selbst helfen und sind auf Ihre professionelle Hilfe angewiesen.

Wie häufig ist Demenz?

Wie anfangs bereits erwähnt, handelt es sich bei der Demenz um eine sehr häufige Erkrankung. Das Gehirn verschleißt wie alle Organe im Körper. Je älter die Menschen werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich im höheren Alter Verschleißerscheinungen zeigen. In Deutschland sind rund 1,7 Millionen Menschen betroffen. Das Risiko der Erkrankung steigt dabei mit dem Alter enorm.

Während laut der Alzheimer Forschung Initiative e.V. nur 1,6% der 65- bis 69-Jährigen von Demenz betroffen sind, sind es bei den 70- bis 74-Jährigen schon doppelt so viele. Die Statistik verdoppelt sich anschließend ungefähr alle fünf Jahre und liegt bei den über 90-Jährigen bei knapp 41%.

Risikofaktoren von Demenz:

| Kopfverletzungen |

| Familiäre Veranlagung (mehrere Fälle von Demenz bei nahen Verwandten) |

| Geringe geistige Beanspruchung, niedriges Bildungsniveau |

| Schlaganfälle |

| Rauchen |

| Übergewicht |

| Bluthochdruck |

| Hohe Cholesterinwerte |

Typischer Verlauf von Demenz

Eine Demenz durchläuft verschiedene Stadien, anhand derer sie klassifiziert wird. In einem frühen Stadium treten meist nur leichte Anzeichen auf, während im späten Stadium unwiederbringliche Schädigungen auftreten. Diese beeinträchtigen normale Aufgaben im Alltag offensichtlich und machen diese ohne Hilfe unmöglich.

| Frühes Stadium der Demenz | Leichte Störungen treten auf, die meist allgemein auf das Altern geschoben werden. Dazu gehören vor allem Störungen des Kurzzeitgedächtnisses. |

| Mittleres Stadium der Demenz | Alltagsaufgaben werden schwieriger zu meistern. Es kommt mehr und mehr zu Aussetzern bei vereinzelten Aktivitäten. In diesem Stadium werden Angehörige meist auf die Demenzanzeichen aufmerksam. |

| Spätes Stadium der Demenz | Die Sprache und das Gedächtnis sind so stark eingeschränkt, dass auch einfache Aufgaben nicht mehr möglich sind. Betroffene erkennen ihre Angehörigen manchmal nicht mehr und brauchen Hilfe im Alltag. |

Jede Demenz ist individuell ausgeprägt und lässt sich nur schwer in ein Muster pressen. Daher ist es von großer Bedeutung den Verlauf der Krankheit stetig zu überwachen und nach Möglichkeit gegenzusteuern. Je schneller eine Therapie beginnt, desto besser und länger ist dem Patienten ein würdiges und weitgehend selbstbestimmtes Leben möglich.

Welche Formen der Demenz gibt es?

Da eine Demenz lediglich ein Syndrom ist, zeigt sie sich in vielfältigen Ausprägungen und Varianten. Sie kann auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden und bringt entsprechend jeweils andere Symptome und Auswirkungen mit sich.

Besonders gängig sind jedoch die folgenden vier Demenzformen:

- Alzheimer Krankheit

- vaskuläre Demenz

- Lewy-Körperchen-Krankheit

- Pick-Krankheit

Die Alzheimer Krankheit ist mit 60% die am häufigsten auftretende Form von Demenz. Bei der vaskulären Demenz handelt es sich um eine chronische Durchblutungsstörung. Bei der Lewy-Körperchen-Krankheit treten Eiweißablagerungen im Gehirn auf. Die Pick-Krankheit schließlich zerstört ganze Teile des Gehirns. Das hat zur Folge, dass sich die Persönlichkeit der Betroffenen stark verändert.

Man unterscheidet zwischen einer primären und einer sekundären Demenz. Eine primäre Demenz ist auf eine eigenständige Krankheit zurückzuführen. Demgegenüber entsteht eine sekundäre Demenz als Auswirkung einer anderen Krankheit oder als Nebenwirkung von bestimmten Medikamenten.

- Erstrangige bzw. primäre Demenzen

- Zweitrangige bzw. sekundäre Demenzen, die durch verschiedene Organerkrankungen ausgelöst werden

Die erstrangige oder primäre Demenz

Bei 90% aller Demenzerkrankungen ist die Krankheitsursache im Gehirn zu finden. Diese Demenzformen werden als erstrangige oder primäre Demenzen bezeichnet und sind nicht reversibel, primäre Demenzen können nicht geheilt werden. Sie werden nochmals unterteilt in

- degenerative Demenzen,

- vaskuläre Demenzen sowie

- Mischformen.

Degenerative Demenz

Eine degenerative Demenz zeichnet sich durch den Abbau (Degeneration) der Nervenzellen im Gehirn aus. Bei den degenerativen Demenzerkrankungen schrumpfen die Nervenzellen bestimmter Hirnregionen oder sterben ganz ab. Etwa 70% der primären Demenzen sind degenerative Demenzerkrankungen. Hierzu zählen:

- Morbus Alzheimer

- Morbus Pick

- Chorea Huntington

- Morbus Parkinson

Vaskuläre Demenz

15% aller primären Demenzerkrankungen sind vaskuläre Demenzen. Ursache einer vaskulären Demenz sind kleine, häufig aufeinanderfolgende Hirninfarkte oder Durchblutungsstörungen im Gehirn.

Mischformen

Mit zunehmendem Alter treten bei den Betroffenen häufig Mischformen der degenerativen und vaskulären Demenzen auf. Diese machen die übrigen ca. 10-15% aller primären Demenzen aus.

Die zweitrangige oder sekundäre Demenz

Ca. 10% der Betroffenen leiden unter sekundären Demenzerkrankungen. Die Ursachen der sekundären Demenzen liegen in verschiedenen Organerkrankungen.

Ursachen für eine sekundäre Demenz:

- chronische Intoxikationen oder Infektionen

- Vitaminmangel (B1, B12)

- Elektrolytveränderungen

- Anämie

- Sauerstoffmangel

- Stoffwechselstörungen (z.B. Schilddrüsenerkrankungen)

- Nierenfunktionsstörungen

- Mangelernährung

- Herz-Kreislauf-Insuffizienz

- Depression (Pseudo-Demenz)

- Tumore

| Primäre Demenz | Sekundäre Demenz | |

| Ursache | Organisch: Im Gehirn sterben Nervenzellen ab und reduzieren wichtige Verbindungen | Eine nicht-organische, meist psychische Erkrankung (z. B. eine Depression) löst die Demenz aus |

| Häufigkeit | Ca. 90 % der Betroffenen | Ca. 10% der Betroffenen |

| Beispiele | Neurodegenerative Demenz (Alzheimer, frontotemporale und Lewy-Körperchen-Demenz), vaskuläre Demenz (Multi-Infarkt-Demenz und Morbus Binswanger) | Endokrinologische, infektiöse, toxische, traumatische und hypotoxische Demenz |

Übersicht: Unterteilung der Demenzformen

| Verlauf der primären Demenz | Primäre Demenzen verlaufen je nach Ursache unterschiedlich. Bei degenerativen Demenzen wie z. B. der Alzheimer-Demenz findet ein permanenter Abbauprozess der geistigen Leistung (Wahrnehmung, Erkennen, Gedächtnis) und der Alltagsfertigkeiten (IADL, ADL) statt. Bei vaskulären Demenzen verläuft der Abbauprozess dagegen stufenförmig bzw. schubweise. Nach Hirninfarkten treten gravierende Verschlechterungen auf. Der Zustand bleibt dann weitgehend gleich, bis erneut Hirninfarkte auftreten. |

| Verlauf der sekundären Demenz | Der Verlauf sekundärer Demenzen kann im Rahmen dieses Beitrags nicht beschrieben werden, da er sich abhängig von der Ursache ganz unterschiedlich darstellen kann. |

Was sind Symptome für Demenz?

Das Besondere an einer Demenz ist, dass ihre Symptome nicht sofort ins Auge fallen. Auch gesunde Menschen vergessen, wo sie den Autoschlüssel hingelegt haben, oder können sich an einen Namen oder ein Wort nicht mehr erinnern.

Eine Demenz beginnt mit genau solchen Symptomen, die von den Betroffenen meist ignoriert und nach Möglichkeit versteckt werden. Hinzu kommen Störungen im Bewegungsapparat. Die Erkrankten sind nur noch eingeschränkt in der Lage, sich zu orientieren, und sind vor allem nachts sehr unruhig.

Typisch für eine Demenz sind nachlassende kognitive Fähigkeiten. Betroffene Menschen sind immer weniger in der Lage, sich zu konzentrieren oder sich zu erinnern. Ein typisches Symptom ist, dass innerhalb kürzester Zeit dieselbe Frage mehrfach wiederholt wird.

Das resultiert in einer steigenden Verwirrtheit, die sich nicht zuletzt an Wortfindungsstörungen zeigt. Abhängig von der Demenzform treten bei einer Demenz gelegentlich auch Persönlichkeitsveränderungen und Stimmungsschwankungen auf.

Typische Symptome

Das sind die typischen Symptome der Demenz, die je nach Form der Erkrankung in unterschiedlicher Ausprägung auftreten:

| Amnesie | Gedächtnis- und Orientierungsstörung |

| Aphasie | Sprachstörung / Störung des Sprachverständnisses |

| Apraxie | Unfähigkeit, erlernte Handfertigkeiten auszuführen |

| Agnosie | Unfähigkeit, Dinge zu erkennen |

| Abnahme der Urteilsfähigkeit und des Denkvermögens |

Verschiedene Formen der Desorientierung

Aufgrund der oben genannten Symptome finden sich die Erkrankten in ihrer Umwelt nicht mehr richtig zurecht. Hierbei treten unterschiedliche Formen der Desorientierung auf.

| Räumliche Desorientierung | Bekannte Umgebung und gewohnte Wege werden nicht mehr wiedererkannt. Die einfache Frage „Wo bin ich?“ drückt dies bereits aus. Notwendige Handlungen wie das Aufsuchen der Toilette sind häufig nicht mehr selbstständig möglich. |

| Zeitliche Desorientierung | Der Erkrankte verliert das Gefühl für Tageszeiten, Zeiträume oder Zeitpunkte. Er kann Verabredungen und Termine nicht einhalten, vergisst Mahlzeiten und steht unter Umständen nachts auf. |

| Situative Desorientierung | Betroffene können nicht mehr zuordnen, welche Reaktionen in welchen Situationen angemessen sind, und wirken so oft hemmungslos oder ohne Manieren. So entblößen sie sich z.B. in der Öffentlichkeit, halten überzogene Kritik nicht zurück oder tun andere Dinge, die in der unvorbereiteten Umgebung Anstoß erregen. |

| Personale Desorientierung | Ehemals bekannte Personen wie z.B. Ehepartner, Kinder, Freunde oder auch Sie als Pflegeperson werden teilweise nicht wiedererkannt. Auch das Wissen über die eigene Person kann in Mitleidenschaft gezogen sein. |

Was sind Ursachen für Demenz?

In einigen Fällen ist eine Demenz die Folge einer zugrundeliegenden Erkrankung. Wer zum Beispiel an Alzheimer erkrankt, zeigt relativ bald die für eine Demenz typischen Symptome. In den meisten Fällen ist eine Demenz mit Veränderungen an der Gehirnstruktur verbunden. So lagern sich zum Beispiel Eiweißreste im Gehirn ab oder es liegt eine konstante Durchblutungsstörung vor.

Ebenso ist es möglich, dass die Demenz lediglich ein Symptom einer anderen Krankheit ist. So gibt es verschiedene Infektionen, die Symptome einer Demenz auslösen. Wird diese eigentliche Krankheit behandelt, verschwindet in vielen Fällen auch die Demenz wieder.

Des Weiteren führt eine falsche oder übermäßige Einnahme von Medikamenten in einigen Fällen zu einer Demenz. Die Medikamente lösen dann nämlich häufig eine Stoffwechselstörung aus, die Einfluss auf das Gehirn hat. In der Folge treten dann unter anderem Gedächtnisstörungen und Konzentrationsschwächen auf. Weitere mögliche Ursachen neben Medikamenten sind übermäßiger Alkoholkonsum, eine ungesunde Ernährung oder eine Schilddrüsenunterfunktion.

Demenz Diagnostik – Diese Testverfahren sollten Sie kennen

Sollten Sie bei einem Ihrer Patienten den Verdacht haben, dass er unter einer Demenz leidet, muss mit Hilfe einer gezielten Differenzialdiagnostik geprüft werden, ob eine sekundäre Demenz mit nichthirnorganischen Ursachen ausgeschlossen werden kann. Da die verschiedenen Demenzformen unterschiedliche Ursachen haben, ist eine genaue Demenz-Diagnose wichtig, um weitergehende Therapien und medikamentöse Behandlungen abzustimmen. Gängige neuropsychologische Testverfahren sind der Uhrentest, der Mini-Mental-Statue-Test und der DemTect-Test.

Medizinische Tests bringen genaue Diagnose

Sollte sich bei den neuropsychologischen Tests der Verdacht einer Demenz erhärten, müssen medizinische Tests durchgeführt werden. Einige Demenzen sind Folge anderer Erkrankungen wie z.B. Morbus Pick, Chorea Huntington, Morbus Parkinson usw. Die Diagnose von Alzheimer-Demenz ist zurzeit eine reine Ausschlussdiagnose, d. h., wenn im Verlauf des Diagnoseverfahrens bei einer Demenz keine andere Ursache gefunden werden kann, wird die Demenz Alzheimer diagnostiziert.

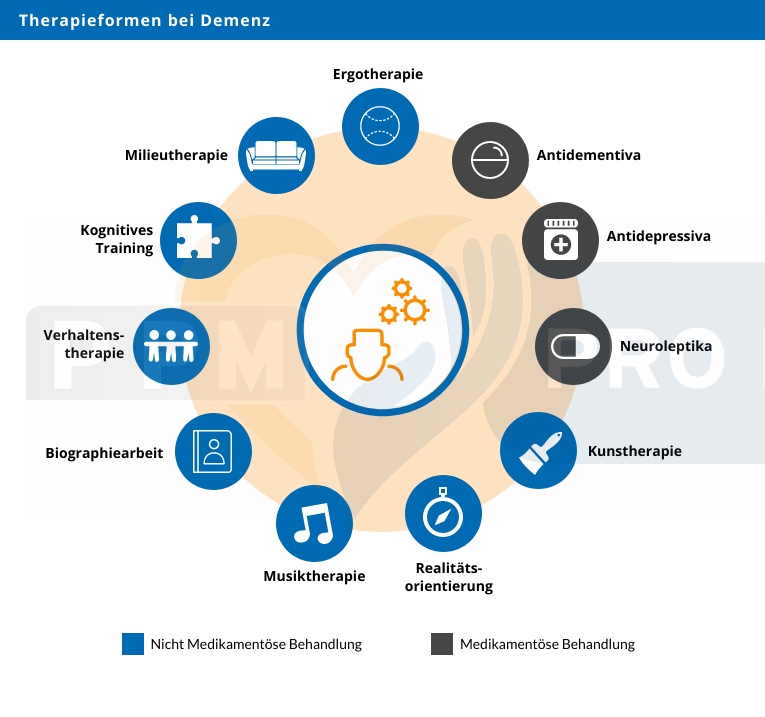

Wie wird Demenz behandelt?

In den meisten Fällen lässt sich eine Demenz nicht heilen, sondern lediglich behandeln. Hierfür gibt es verschiedene Medikamente, die den Krankheitsverlauf verlangsamen oder die Symptome abmildern. Bei einer Demenz, die auf eine Mangelernährung oder falsche Medikamenteneinnahme zurückzuführen ist, gibt es hingegen Heilungschancen. Durch eine Umstellung des Lebensstils ist es möglich, eine vorhandene Demenz zu besiegen und die vorhandenen Einschränkungen zu überwinden.

Besser ist es aber, präventive Maßnahmen gegen eine Demenz zu ergreifen und es gar nicht erst zu einer Krankheit kommen zu lassen. Zu diesem Zweck müssen Risikofaktoren aus dem täglichen Leben entfernt werden. Hierzu gehören zum Beispiel ungesunde Lebensmittel wie Butter, rotes Fleisch oder Süßwaren.

Außerdem muss einem Bewegungsmangel entgegengewirkt werden, da auch dieser eine Demenz auslösen kann. Tabak und Alkohol sind ebenfalls Risikofaktoren, die eine Demenz begünstigen. Wer von vornherein auf diese Dinge verzichtet, ist für eine Demenz weniger anfällig.

Nicht zuletzt sind Gedächtnisübungen wichtig. Durch regelmäßige Rätsel und Denksportaufgaben ist es möglich, das Gehirn zu trainieren. Hierdurch kommt es nicht so leicht zu Gedächtnisstörungen oder Konzentrationsschwächen. Ist eine Demenz erst einmal aufgetreten, wird sie auch durch ein solches „Gehirnjogging“ therapiert. Gerade Rätsel wie Sudokus kommen bei den Betroffenen gut an und führen zu beachtlichen Erfolgen.

Diese Therapieformen erleichtern die Pflegearbeit

Damit Sie es als Pflege- und Betreuungskraft bei der Pflege und Betreuung von Demenzkranken etwas leichter haben, können Sie bestimmte Maßnahmen und Interventionen anwenden. Hierzu zählen bekannte Therapieformen wie

- Validation

- basale Stimulation,

- Realitätsorientierungstraining (ROT),

- Milieutherapie,

- Musiktherapie,

- Biografiearbeit und

- Mäeutik.

Welche finanziellen und sozialrechtlichen Herausforderungen gibt es?

Mit zunehmender Stärke einer Demenz wachsen auch die finanziellen Herausforderungen für die Betroffenen und deren Angehörige. Wenn zum Beispiel ein Treppenlift in der Wohnung installiert werden muss, ist das mit immensen Kosten verbunden. Aber auch die zunehmende Pflegebedürftigkeit verursacht Kosten. Wenn zum Beispiel regelmäßig ein Pflegedienst kommen und sich um die Betroffenen kümmern muss, fallen auch hierfür Kosten an.

Eine umfassende Pflegeversicherung kann zumindest einen Teil dieser Kosten auffangen. Aber auch wenn bereits eine Demenz vorliegt können mit Pflegegeld und anderen Geldern finanzielle Hilfen in Anspruch genommen werden.

Hinzu kommen rechtliche Fragen, die sich den Angehörigen immer dringender Stellen. Was ist zum Beispiel zu tun, wenn ein demenzkranker Mensch nicht mehr eigenständige Entscheidungen treffen kann? Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, ist es sinnvoll, frühzeitig auf Vollmachten und Berechtigungen zu setzen.

Hierbei spielen die Einwilligungsfähigkeit und die Testierfähigkeit eine wichtige Rolle. Die Einwilligungsfähigkeit meint, dass Demenzkranke in der Lage sind, die Folgen einer Maßnahme abzuwägen und sich bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden. Die Testierfähigkeit zeigt, ob Demenzkranke in der Lage sind, ein rechtsgültiges Testament zu erstellen.

Was sind gesetzliche Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung bei Demenz?

Die Kranken- und Pflegeversicherung übernimmt bei einer nachgewiesenen Pflegebedürftigkeit verschiedene Kosten, die mit der Pflege der Betroffenen einhergehen. Das gilt sowohl bei einer Pflege durch Angehörige im häuslichen Umfeld als auch bei der Pflege in einer professionellen Pflegeeinrichtung.

Um die finanziellen Hilfsmittel in Anspruch nehmen zu können, muss ein Antrag bei der entsprechenden Versicherung gestellt werden. Anschließend erfolgt eine Prüfung der Pflegebedürftigkeit und eine Einordnung in einen von fünf Pflegegraden.

Hierbei ist zu beachten, dass Krankenkassen nur diejenigen Pflegekräfte bezahlen, die sie zugelassen hat oder die für einen ihrer Vertragspartner tätig werden.

Das sind zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, die Diakonie, der Paritätische Verband, das Rote Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Wer hingegen einen privaten Dienstleister wünscht, muss hierfür in der Regel einen Teil der Kosten oder sogar alles selbst zahlen. Das gilt allerdings nicht, wenn diese privaten Pflegedienstleister bei einer Krankenkasse unter Vertrag stehen.

Ob und wie viele der Kosten die Pflegeversicherung übernimmt, hängt unter anderem vom vorliegenden Pflegegrad ab. Je hilfsbedürftiger ein Mensch ist, desto mehr zahlt die Kranken- und Pflegeversicherung für dessen Betreuung. Unter anderem haben Demenzkranke und deren Angehörige einen Anspruch auf Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Tages- und Nachtpflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege für Demenzkranke und Übertragungspflege.

Wie hoch die jeweiligen Leistungen sind, muss mit den Kassen beziehungsweise deren Vertragspartnern abgesprochen werden.

Ab wann hat man bei Demenz Anspruch auf Pflegeleistungen?

Wer einen Demenzfall in der Familie hat, weiß, dass damit eine Vielzahl an Verantwortung und Aufgaben auf die Angehörigen zukommt. Nicht nur muss der Betroffene versorgt und im fortschreitenden Verlauf der Krankheit zunehmend betreut werden. Auch die Arztbesuche und Krankenversicherungsaufgaben können belastend sein.

Sich die dafür nötigen Kompetenzen anzueignen, ist ein langwieriger Prozess, der viel Eigeninitiative verlangt. Aber auch das Pflegepersonal und die Mitarbeiter von Versicherungen müssen den Angehörigen mit ihrem Know-how unterstützend zur Seite stehen.

Ein Anrecht auf Pflegeleistungen besteht seit vielen Jahren und wird stets verbessert. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Relevanz der Krankheit mit zunehmendem Auftreten in der Gesellschaft steigt. Betroffene mit einem anerkannten Pflegegrad können schon in einem frühen Demenzstadium Unterstützung erhalten. Mit fortschreitender Krankheit steigen diese erbrachten Leistungen.

Die Klassifikation von Erkrankten unterteilt sich in fünf Pflegegrade, ehemals vier Pflegestufen, die in § 140 des Sozialgesetzbuches Elf (SGB XI) verankert sind.

Welche Formen der Pflege bei Demenz gibt es?

Das neue Prüfverfahren (Begutachtungsassessment) vergibt die Pflegegrade nach einer festgelegten Punktskala. Die Punktzahl wird von Gutachtern des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung mithilfe eines festen Fragenkatalogs bestimmt. Die Pflegekasse bestimmt letztlich, ob dem Antrag des Pflegeversicherten stattgegeben wird.

| Pflegegrad 1 | 12,5 bis unter 27 Punkte | Leistungen für eine geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| Pflegegrad 2 | 27 bis unter 47,5 Punkte | Leistungen für eine erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| Pflegegrad 3 | 47,5 bis unter 70 Punkte | Leistungen für eine schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| Pflegegrad 4 | 70 bis unter 90 Punkte | Leistungen für die schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| Pflegegrad 5 | 90 bis 100 Punkte | Zusätzlich zu Pflegegrad 4: Besondere Anforderungen an die Pflege |

Betreuungsrecht bei Demenz – Wann erfolgt eine Zwangsbehandlung?

Die körperliche Selbstbestimmung ist ein kostbares Gut. Deswegen sträubt sich der Gesetzgeber zurecht dagegen, diese aufzuweichen und Zwangsbehandlungen zu ermöglichen. Die Freiheit der Betroffenen geht sogar soweit, dass sie eine lebensrettende Maßnahme verweigern und den eigenen Tod in Kauf nehmen dürfen.

In einigen Ausnahmefällen ist es bei Demenzkranken jedoch möglich, diese gegen ihren Willen zu therapieren:

- die Patienten sind einwilligungsunfähig, weil sie die Tragweite ihrer Entscheidung aufgrund der Demenz nicht mehr erfassen können

- Überzeugungsmaßnahmen sind fehlgeschlagen

- wenn sich nur durch eine Zwangsbehandlung eine akute Gesundheitsgefahr verhindern lässt

- wenn keine weniger drastischen Mittel zur Verfügung stehen

- wenn der realistisch erwartbare Nutzen die vorhandenen Risiken bei Weitem übersteigt

Auch in solchen Fällen ist es aber notwendig, eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen. Die Zustimmung der betreuenden Person allein reicht nicht aus.

Welche Entlastungsangebote gibt es für Demenzkranke?

Demenzkranke müssen nicht nur physisch versorgt werden, sondern brauchen auch eine mentale Unterstützung. Nur so lässt sich eine größtmögliche Lebensqualität erreichen. Hierfür gibt es verschiedene Entlastungsangebote, die zu Hause oder vor Ort genutzt werden können.

Betreuungsangebote für Betroffene leisten hier gute Dienste. Hier kommen verschiedene Menschen mit Demenz zusammen und verbringen gemeinsam eine gute Zeit. Es werden Unterhaltungsangebote gemacht, die darauf abzielen, die geistigen und motorischen Fähigkeiten der Erkrankten bestmöglich zu erhalten oder wieder aufzubauen.

Ebenfalls sehr nützlich sind sogenannte Mehrgenerationenhäuser. Hier kommen Demenzkranke nicht nur mit ebenfalls Betroffenen und Pflegekräften zusammen, sondern auch mit Kindern und jungen Erwachsenen. Hierdurch entsteht ein reger Austausch, der die Erkrankten vor Vereinsamung und damit einhergehenden Depressionen schützt. Alternativ können Pflegekräfte (gegen zusätzliche Bezahlung) oder ehrenamtliche Kräfte eingesetzt werden, um die Demenzkranken zu unterhalten und ihnen ihr Leben so angenehm wie möglich zu machen.

Folgende Entlastungsangebote stehen für Demenzkranke zur Verfügung:

- Menübringdienste/Essen auf Rädern

- Nachbarschaftshilfe

- Pflegedienste

- Verhinderungspflege

- Wohnberatung und Wohnkonzepte

- Begegnungsstätten

- Betreuungsangebote für Demenzkranke

- Tages- und Nachtpflege

- Kurzzeitpflege für demenzkranke Patienten

- Mehrgenerationenhäuser

Welche Entlastungsangebote gibt es für Angehörige?

Auch Angehörige brauchen Entlastungsangebote, wenn sie an der Demenz ihrer Familienmitglieder oder Freunde nicht selbst zugrunde gehen wollen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass sie genügend Zeit haben, um Einkäufe zu erledigen, selbst einmal zum Arzt zu gehen oder abends an einer Theatervorstellung teilzunehmen. Nur so vermeiden sie eine Überforderung und eine sich daraus ergebende Erkrankung.

Deshalb ist es eine gute Idee, bei Bedarf auf Kurzzeitpflege für Demenzkranke oder Verhinderungspflege zurückzugreifen. Diese können stunden- oder tageweise genutzt werden, wenn pflegende Angehörige einmal verhindert sind. Für eine solche Sonderpflege ist in der Regel keine Angabe von Gründen erforderlich. Sie kann demnach auch bei einer Urlaubsreise oder einer Kur in Anspruch genommen werden.

Folgende Angebote helfen Angehörigen dabei, ihren anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden:

- Kurzzeitpflege für Demenzkranke

- Verhinderungspflege

- Gesprächskreise

- Beratungsgruppen

- Kranken- und Altenpflegekurse

- Informationsveranstaltungen mit Schwerpunkt Demenz

Häusliche Pflegedienste für Demenzkranke

Häusliche Pflegedienste sorgen dafür, dass Demenzkranke möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und leben können. Sie übernehmen hierbei „Verrichtungen des täglichen Lebens“. Das bedeutet unter anderem, dass sie Betroffenen beim An- und Ausziehen helfen, das Frühstücksbrot in mundgerechte Stücke schneiden, beim Waschen helfen oder darauf achten, dass die demenzkranken Patienten genug trinken.

Zudem entlasten häusliche Pflegedienste die Angehörigen, indem sie diesen Zeit für private Erledigungen und Ruhephasen ermöglichen. Es gibt sowohl staatlich anerkannte als auch private Pflegeanbieter. Bei der Auswahl achten Angehörige vor allem auf das Pflegekonzept des Anbieters und darauf, ob dieses in schriftlicher Form vorliegt.

Gerade Weiterbildungen und fachspezifische Kompetenzen zum Thema Demenz sind gefragt. Die Betroffenen sollen von professionellen Fachkräften versorgt werden, um so eine größtmögliche Lebensqualität zu erreichen.

Des Weiteren ist vielen Angehörigen wichtig, dass die Zahl der Pflegekräfte begrenzt ist. Gerade Demenzkranke benötigen aufgrund ihrer eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten feste Ansprechpartner, auf die sie sich verlassen können. Regelmäßige Wechsel im Personal sind hier kontraproduktiv. Zudem wünschen sich immer mehr Menschen einen 24-Stunden-Notdienst, damit im Zweifelsfall immer jemand zu Hilfe kommen kann.

Ambulante & stationäre Pflege von Demenzkranken

| Ambulante Pflege von Demenzkranken | Stationäre Pflege von Demenzkranken |

| Die ambulante Pflege ist für viele Demenzkranke angenehmer, da sie ihre vertraute Umgebung nicht verlassen müssen. Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt die Angehörigen bei der Pflege in den eigenen vier Wänden. Das reicht von der Zubereitung von Mahlzeiten über die Intimpflege und das Zähneputzen bis hin zur Verabreichung von Medikamenten. Allerdings haben einige Anbieter auch Grenzen bei der ambulanten Pflege. Das gilt vor allem dann, wenn medizinische Apparate für die Pflege notwendig sind. Viele ambulante Pflegedienstleister können in einem solchen Fall die erforderlichen Leistungen nicht erbringen. Für beide Seiten ist es wichtig, sich im Vorfeld der Betreuung realistisch über die vorhandenen Möglichkeiten und Grenzen auszutauschen. | Die stationäre Pflege bietet den Vorteil, dass die Betroffenen rund um die Uhr in unmittelbarer Nähe zu professionellen Pflegekräften sind. Sie werden also bestens versorgt und bei Notfällen kann schnell und zielgerichtet geholfen werden. Ein Problem mit Geräten besteht in der Regel nicht, da diese zur Ausstattung der jeweiligen Pflegeeinrichtung gehören. Die stationäre Pflege ist vor allem bei hohen Pflegestufen meist angeraten. Die Betroffenen brauchen dann besondere Unterstützungsangebote, die in den eigenen vier Wänden kaum zu erbringen sind. |

Rechte & Pflichten von Angehörigen

Um für Demenzkranke sprechen und deren Angelegenheiten regeln zu dürfen, müssen Angehörige oder Pflegekräfte von diesen bevollmächtigt sein. Hierfür gibt es die Betreuungsverfügung und die Vorsorgevollmacht. Alternativ ist es möglich, sich von einem Gericht als rechtlichen Betreuer einsetzen zu lassen.

Hierfür ist das Betreuungsgericht zuständig. Mit einem solchen Recht auf Betreuung gehen aber auch einige Pflichten einher. Falls Betroffene zum Beispiel aufgrund ihrer Demenz einen Schaden anrichten, kann der rechtliche Betreuer hierfür in einigen Fällen haftbar gemacht werden.

Was sind die Rechte & Pflichten von Pflegedienstleistern?

Pflegedienstleister übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben. Diese umfassen medizinische Maßnahmen ebenso wie hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Unter anderem müssen sie die Betroffenen waschen, an- und auskleiden, Medikamente verabreichen, das Essen zubereiten und gegebenenfalls den Abwasch erledigen. Hierfür sind sie mit Weisungsrechten ausgestattet. Sie sind befugt, den Demenzkranken zu sagen, was diese tun müssen, und sie bei solchen Tätigkeiten anzuleiten.

Wichtig ist zum Beispiel, dass sie die Betroffenen aus dem Bett in den Rollstuhl und wieder zurückbefördern. Das ist zum Beispiel nötig, um gemeinsame Spaziergänge machen oder eine medizinische Maßnahme vornehmen zu können. Es ist wichtig, dass die Pflegedienstleister genau wissen, was ihre Aufgaben sind und wofür sie bezahlt werden.

So leisten sie genau das, was von ihnen erwartet wird. Für die Abrechnung sind exakte Dokumentationen erforderlich. Pflegedienstleister sind daher dazu verpflichtet, die vorgenommenen Maßnahmen schriftlich zu fixieren und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Ausbildungsvoraussetzungen von Pflegekräften

Um als Pflegekraft für Demenzkranke tätig werden zu dürfen, ist eine dreijährige Berufsausbildung erforderlich. Diese wird mit einer staatlich anerkannten Abschlussprüfung abgeschlossen. Die Ausbildung umfasst einen theoretischen und einen praktischen Teil. Daher findet sie sowohl in einer Krankenfachschule als auch in einer ambulanten und stationären Pflegeeinrichtung statt. All diese Ausbildungsstätten müssen ebenfalls staatlich anerkannt sein.

Um eine solche Ausbildung absolvieren zu dürfen, müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen

- gesundheitlich für den Beruf geeignet sein

- eine persönliche Eignung mitbringen

- einen Realschulabschluss oder

- eine gleichwertige 10-jährige Ausbildung haben.

Menschen mit Hauptschulabschluss können ebenfalls an der Ausbildung teilnehmen, wenn sie eine mindestens zweijährige fachfremde Ausbildung oder eine mindestens einjährige Ausbildung als Kranken- oder Altenpfleger erfolgreich abgeschlossen haben.

Spezialisierung auf Demenzerkrankungen

Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an unterschiedlichen Möglichkeiten zur Weiterbildung von Pflegepersonal im Kontext von Demenzerkrankungen. Diese werden von den Bundes- und Landesärztekammern, aber auch von den Berufsverbänden der Pflegedisziplinen angeboten. Das Kompetenznetz Demenzen e.V., bestehend aus mehreren deutschen Universitätskliniken, bündelt Expertenwissen und empfiehlt regelmäßig neue Fachliteratur und Veranstaltungen, auf denen sich Interessierte weiterbilden können.

Aufgaben von Betreuungskräften für demenzkranke Patienten

Betreuungskräfte dürfen ebenso wie examinierte Pflegekräfte die Grundversorgung von Demenzkranken übernehmen. Diese setzt sich aus der Körperpflege mit Waschen, Duschen und Baden zusammen. Sie:

- helfen beim An- und Ausziehen

- unterstützen die Betroffenen beim Gang auf die Toilette

- lagern bettlägeriger Patienten und bieten Hilfestellungen beim Aufstehen

- bereiten das Essen für Demenzkranke zu und es ihnen auch ggf. an.

Hinzu kommen hauswirtschaftliche Tätigkeiten.

- Erledigung von Einkäufen

- Waschen

- Putzen

- leichte Gartenarbeiten

sowie Unterhaltungsangebote wie Spiele, Spaziergänge und Gespräche.

Was dürfen nur examinierte Pflegekräfte?

Die Leistungen examinierter Pflegekräfte gehen weit über die reine Grundpflege hinaus. So sind sie unter anderem berechtigt, medizinische Maßnahmen durchzuführen und zum Beispiel Injektionen zu erteilen oder Insulin zu spritzen. Des Weiteren dürfen nur examinierte Pflegekräfte Medikamente verabreichen oder Verbände wechseln.

Das An- und Ausziehen von Stützstrümpfen fällt ebenso in ihren Aufgabenbereich wie die Dekubitusversorgung. Ferner sind ausschließlich examinierte Pflegekräfte dazu berechtigt, Blasenkatheter zu legen oder zu wechseln. Im Namen der Patientengesundheit ist unbedingt darauf zu achten, dass diese Regeln eingehalten werden.

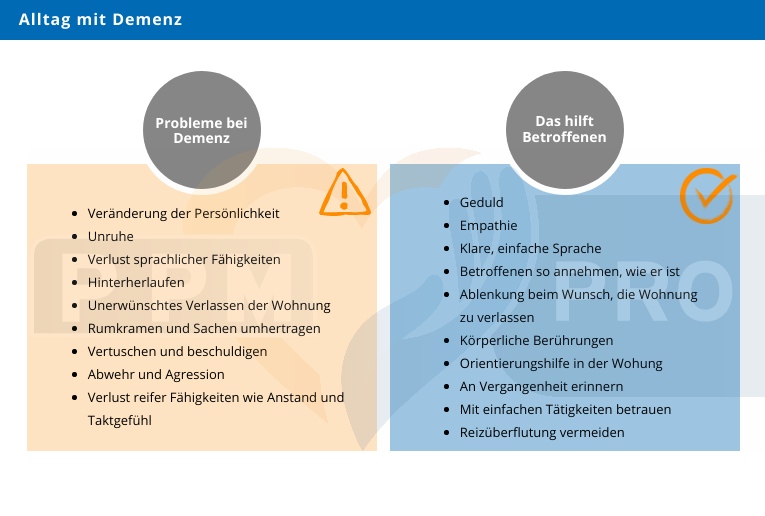

Alltag mit Demenz – Tipps für Angehörige und Betreuer

| Es ist entscheidend, den Betroffenen einen möglichst geregelten Alltag zu ermöglichen. | Verlässlichkeit und feste Zeiten (zum Beispiel beim Essen oder Zubettgehen) helfen dabei, Struktur in das Leben zu bekommen und feste Punkte zu haben, an denen sich die Demenzkranken festhalten können. Außerdem kommt es darauf an, sie so eigenständig wie möglich zu halten. Alles, was die Betroffenen selbst tun können, sollten sie auch selbst tun. So bleiben ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten weitestgehend erhalten und der Verlauf der Demenz lässt sich verlangsamen. |

| Im Alltag ist es wichtig, die Betroffenen zu integrieren. | Das bedeutet unter anderem sie an Gesprächen zu beteiligen und sich mit ihnen zu unterhalten. Das ist für die Angehörigen meist mühsam, da die Kranken nicht oder unverständlich antworten. Für den Erhalt der geistigen Gesundheit ist das aber sehr wichtig. Zudem können Betreuungsangebote wie Memory oder Kreuzworträtsel dabei helfen, die Demenzkranken aktiv zu halten und ihre geistige Leistungsfähigkeit zu bewahren. |

| Menschen mit Demenz brauchen eine individuelle Betreuung und Pflege. | Es gibt kaum allgemeingültige Aussagen, welcher Umgang mit Betroffenen am besten ist. Das liegt daran, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und eine jeweils andere Betreuung als angenehm und hilfreich empfindet. |

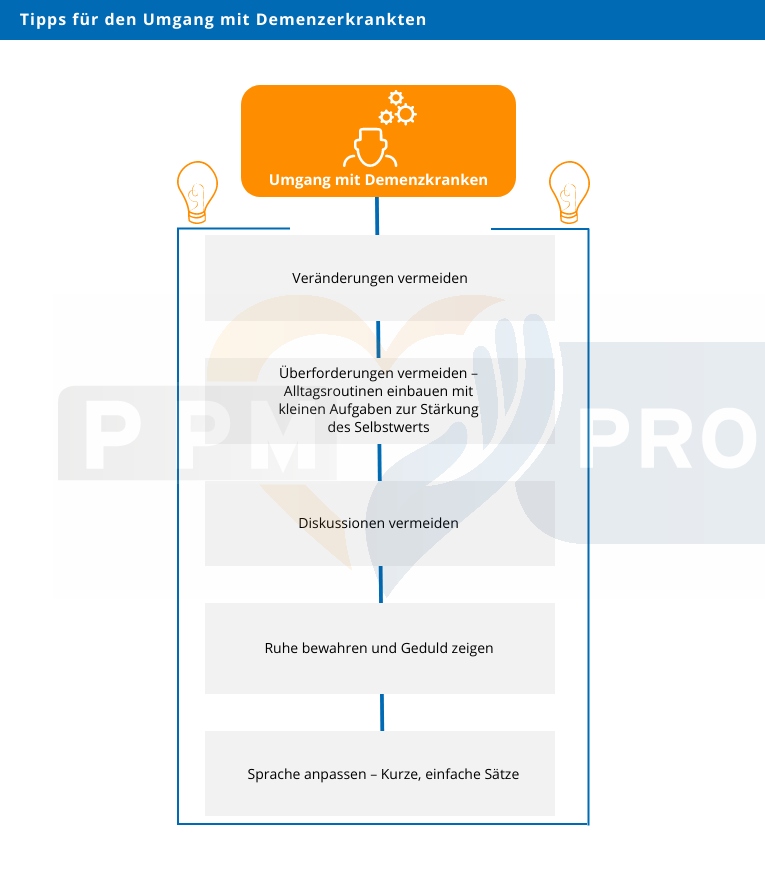

Folgende Tipps haben sich im Umgang mit Demenzkranken bewährt:

- einen möglichst geregelten Alltag organisieren

- Eigenständigkeit fördern → was Betroffene selbst tun können, sollten sie auch selbst tun

- Überforderung, Angst und Frustration vermeiden

- Verbesserung der Wohnraumgestaltung und Wohnkonzepte für Demenzkranke

- soziale Integration fördern (zum Beispiel die Betroffenen mit zu Familienfesten nehmen)

- Bilder mit Text im Haushalt als Gedächtnisstütze nutzen

- Listen mit wichtigen Informationen (zum Beispiel Namen und Telefonnummern) in der Wohnung aufhängen

- Betroffene nicht korrigieren oder mit ihnen diskutieren → lieber das Thema wechseln

- Alternative Kommunikationsformen zur Sprache finden und nutzen

- die noch vorhandenen Stärken der Betroffenen erkennen und ausbauen

- falls möglich, mit Gedächtnisübungen und Spielen arbeiten

Wie kann Licht aus therapeutische Maßnahme bei Demenz eingesetzt werden?

| Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus | Licht spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des zirkadianen Rhythmus, der unseren Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst. Demenz-Patienten haben oft Schwierigkeiten mit ihrem Schlaf-Wach-Rhythmus, und eine gezielte Lichttherapie kann helfen, diesen Rhythmus zu stabilisieren. |

| Verbesserung der Stimmung | Licht kann auch die Stimmung von Demenz-Patienten verbessern. Insbesondere Tageslicht oder helles künstliches Licht kann dazu beitragen, Depressionen und Angstzustände zu reduzieren. |

| Verbesserung der kognitiven Funktion | Es gibt Hinweise darauf, dass Licht auch die kognitiven Funktionen von Demenz-Patienten verbessern kann. Einige Studien haben gezeigt, dass Lichttherapie dazu beitragen kann, die Gedächtnisleistung und die Aufmerksamkeit von Demenz-Patienten zu verbessern. |

| Reduktion von Verhaltensproblemen | Demenz-Patienten können oft Verhaltensprobleme wie Aggression, Unruhe und Desorientierung zeigen. Lichttherapie kann dazu beitragen, diese Symptome zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden der Patienten zu verbessern. |

Fazit

In Bezug auf die Pflege von Demenzkranken gibt es viele Dinge zu beachten. Wichtig ist es, vorliegende Symptome ernst zu nehmen und frühzeitig zum Arzt zu gehen. Je schneller eine Behandlung der Demenz einsetzt, desto besser lassen sich schwerwiegende Schädigungen vermeiden. Angehörige sollten sich daher möglichst bald professionelle Hilfe suchen, um mit der herausfordernden Situation nicht allein dazustehen.

Die Kranken- und Pflegekassen sowie der Staat geben Betroffenen und deren Angehörigen eine Vielzahl von Unterstützungen und Hilfsangeboten. Niemand sollte eine falsche Scheu haben, diese in Anspruch zu nehmen. Das gilt insbesondere für die Kurzzeitpflege für Demenzkranke, die Angehörigen Zeit zur Regeneration geben soll. Aber auch bei der Pflege im eigenen Zuhause oder in Pflegeeinrichtungen gibt es viele nützliche Angebote.